جدل الجوائز الأدبية المتجدد بين الضرورة والمزايدة… ومأزق النقد الأدبي في مواجهة التقييم الاجتماعي

نقدم لكم زوارنا الكرام أحدث الأخبار والتقارير الحصرية لحظة بلحظة عبر جريدة هرم مصر، لنضعكم دائمًا في قلب الحدث.

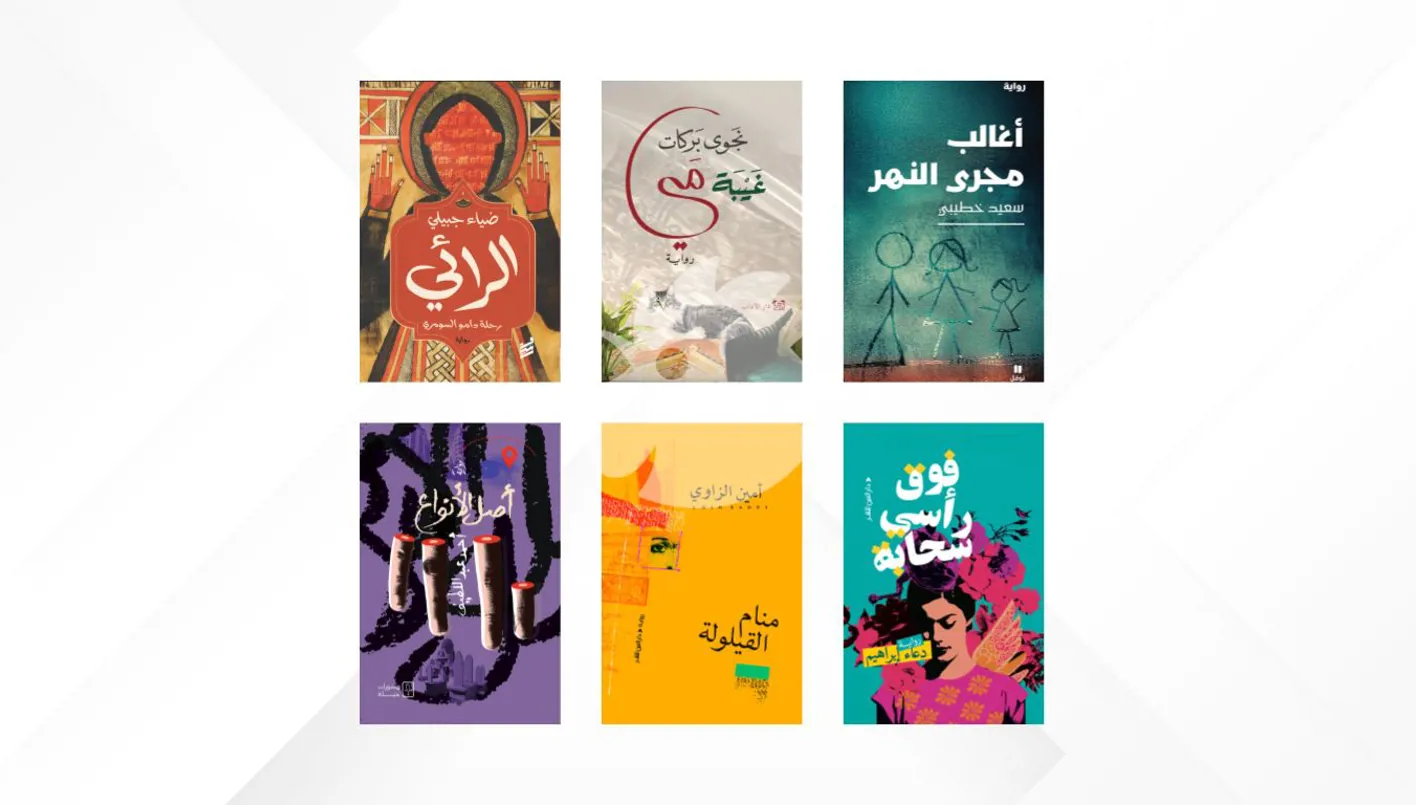

قلما يُعلن اسمُ فائز بجائزة أدبية من دون أن يثار جدل بشأن الفائز والجائزة ومانحها ولجنة تحكيمها. والمثل الأحدث في هذا الصدد هو جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين (21 كانون الثاني/يناير – 3 شباط/فبراير) وحملت اسم نجيب محفوظ، والتي واكب إعلان اسم الفائز بها (التونسي نزار شكرون عن رواية “أيام الفاطمي المقتول”) إعلان القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) في دورتها التاسعة عشرة.

في هذا الصدد، عبّر عضو مجلس أمناء الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر العربية) الأديب والإعلامي المغربي ياسين عدنان عقب هذا الإعلان الذي جرى في العاصمة البحرينية المنامة، أنها توزَّع، “كالعادة”، بين مشاعر متناقضة، فهو بحسب تعبيره “كان سعيداً بالأعمال الستة التي بلغت القائمة القصيرة، وهي باقة متنوعة تعكس ثراء المشهد الروائي العربي المعاصر”، لكنه لم يستطع منْعَ نفسه مع ذلك، “من الانشغال عميقاً بأعمال ممتازة تضمّنتها القائمة الطويلة ولم تنل تذكرة العبور إلى القصيرة”.

ويرى عدنان أن الجوائز الأدبية، بطبيعتها، هي لعبة اختيارات قاسية؛ فكل عمل يُختار، يكون على حساب عناوين أخرى لعلها لا تقلّ جودة ولا عمقاً عنه؛ “والحقيقة أنه دائماً يشغلني النص الجميل الذي لم ينل ما يستحق من احتفاء، والسؤال الذي يلح عليّ في كل دورة: ماذا لو اختلفت تركيبة لجنة التحكيم؟ ماذا لو قُرِئ هذا النص في سياق آخر أو بعين مختلفة؟”. ويضيف: “ربما لديّ هذا التوجُّه من قبل أن ألتحق بمجلس أمناء هذه الجائزة، وذلك يومَ بلغت روايتي “هوت ماروك” القائمة الطويلة للجائزة دون أن تعبر إلى القصيرة، رغم أنني يومها كنت أتصوّر روايتي جديرة بهذه القائمة. ومع ذلك، كتبتُ يومئذٍ على هذه الصفحة الفيسبوكية تهنئة للأصدقاء الذين بلغت أعمالهُم اللائحة القصيرة وطويت الصفحة مباشرة”.

ويستطرد عدنان معترفاً بحسب وصفه أن تلك اللحظة علّمته الكثير عن طبيعة الجوائز وذاتيتها الحتمية، وعن الفرق بين القيمة الأدبية الجوهرية والاعتراف اللحظي؛ “لكن ثقتي في الأدب، وفي أن تاريخ الأدب دائماً ينصف الأعمال الجيدة، كانت ولا تزال أكبر من أي خيبة لحظية. فكم من عمل لم يفز بجائزة وبقي خالداً في الذاكرة الأدبية. فلنتفق إذن على أن الجوائز – على أهميتها- لحظةٌ عابرة، والأدب تاريخٌ مُمتدّ”.

ضرورة لا غنى عنها

وفي السياق ذاته عبر أستاذ الدراسات العربية مدير المعهد الثقافي العربي بالجامعة الكاثوليكية في ميلانو، رئيس تحرير مجلة “جسور” الدولية وائل فاروق، عن قناعته بأن الجوائز الأدبية ضرورة لا غنى عنها لأي ثقافة، فهي ليست مجرد “مكافأة” لعمل أدبي جميل حسب ذائقة قد نختلف أو نتفق معها، أو وفق أيديولوجية قد نقبلها أو نرفضها، وبمعايير قد تمنحها أو تنزع عنها المصداقية، هذه الأشياء وغيرها مما يثير الجدل حول الجوائز لا تقلل من أهميتها كآلية من آليات إنتاج القيمة الرمزية وترسيخها في الفضاء العام، فهي تربط الأدب بسوق النشر، فترتفع المبيعات، وتتسع الترجمات، وتُعقد الندوات، ويتم إدراج النص الأدبي ضمن مسارات أوسع للقراءة. هذه الوظيفة – يضيف فاروق – تفيد الأدب؛ لأنها تعطي الأعمال التجريبية أو غير التجارية فرصة الوجود خارج قوانين السوق وحساب الربح والخسارة. وجدير بالذكر أن وائل فاروق فاز أخيراً بجائزة “الامتياز الثقافي”، التي تمنحها وزارة الثقافة الإيطالية بالتعاون مع “اتحاد صحافيّ المتوسط”، “تقديراً لدوره في تعزيز الحوار الثقافي، وبناء مساحات التلاقي بين العالمين العربي والأوروبي”.

الدكتور وائل فاروق.

ويرى فاروق في تصريح لـ”النهار” أن الجوائز تلعب كذلك دوراً كبيراً في زيادة حجم الإنتاج الأدبي، فهي تمنح تمويلاً أو استقراراً مؤقتاً يسمح للكاتب بالتفرغ للكتابة، كما تشجع الموهوبين من الأجيال الجديدة على احتراف الكتابة، وتساعد على تطور الكتابة لأنها تعطي مساحة للنقد الأدبي الذي تراجع كثيراً في العقود الأخيرة أمام ظاهرة التقييم الجماعي للأعمال الأدبية على منصات القراءة. كما تدفع الجوائز – كما يرى فاروق – دور النشر إلى العناية بفنون صناعة الكتاب مثل صناعة الغلاف والتحرير الأدبي، وتفتح الباب في الوقت نفسه لمهن موازية: التحرير، والترجمة، والوكالات الأدبية، والحقوق؛ “وهناك أمر لا يلتفت إليه كثيرون وهو دعم العربية الفصحى بوصفها لغة الإنتاج الجمالي العام، وفي الوقت نفسه الاعتراف بالتنوع اللغوي داخل النص فالجوائز تشجع التجريب اللغوي المسؤول”.

بين الشغف والسلطة

ومن جانبه قال الشاعر المصري أحمد الشهاوي لـ”النهار” إن الجوائز الأدبية خصوصاً في الشعر والرواية والنقد الأدبي؛ “ليست كائناً بريئاً تماماً، ولا شيطاناً كاملاً؛ لأنها تقف دائماً في المنطقة الرمادية بين الحلم والمؤسسة، بين الشغف والسلطة”. وسبق أن فاز الشهاوي بالعديد من الجوائز أحدثها جائزة الدولة التقديرية في الآداب، كما سبق أن شارك في لجان تحكيم الكثير من الجوائز. وهو يرى أن الجوائز الأدبية تُولد من رغبة في الاحتفاء بالكلمة، لكنها كثيراً ما تُصاب بعطب خفي حين تتحول إلى معيار نهائي للجمال، أو إلى سلطة تقرّر من يُرى ومن يُترك في الظل”. لذلك، يضيف الشهاوي، فإن الجدل الذي يحيط بالجوائز العربية ليس ترفاً، بل علامة حياة، ودليل قلقٍ مشروع حول معنى الكتابة ودورها. وفي جوهر هذا الجدل يبدو سؤالٌ قديم متجدّد؛ ألا وهو: هل يمكن للإبداع، وهو فعل حرّ ومغامر، أن يُخْتَزَل في قوائم قصيرة ولجان تحكيم؟ فالنصّ الحقيقي لا يكتب نفسه ليُكافأ، بل لأنه لا يستطيع ألّا يُكتب، وحين تُصبح الجائزة هدفاً، لا نتيجة محتملة، يبدأ الخلل؛ إذ تُروَّض اللغة، ويُخفَّف جنونها، وتُهذَّب مخيلتها لتمرّ بسلام من بوابة الذوق السائد، وعندها تتحوّل الجائزة من نافذةٍ على الاختلاف إلى سورٍ ناعم يحدّده.

تقدير المنجز الأدبي

أما الأديبة والناقدة الأردنية زليخة أبو ريشة، فترى أن الجوائز الأدبية عموماً، هي أحد أشكال تقدير المنجَز الأدبي، ومكافأة صاحبه/ته على القيمة التي أضافها هذا المنجز إلى المكتبة الأدبية؛ ولكن ذلك ليس هو الحال دوماً؛ فهناك دائماً لجان تختلف في الإمكانات والتوجهات والذائقة، مما يجعل العمل الفائز عرضةً لتأييدٍ ورفض، وهو ما يبخس من القيمة المعنوية للجائزة، وخصوصاً إذا كانت ذات قيمة مادية عالية؛ حيث تتدخل هنا في النقاش المطامع والأهواء.

الناقدة الأردنية زليخة أبو ريشة.

وتضيف أبو ريشة لـ”النهار”: “ومع ذلك، ومع أن هذه الجوائز لا ترضي جميع الناس، وخصوصاً إذا بدا فيها ظلّ سياسة، خفيفاً متوارياً، أو فاقعاً؛ كأن تتدخل، أو خُيِّلَ إلينا أنها تتدخل، عواملُ أو اعتبارات (غير أدبية) في اختيار العمل الأدبي، فإن النقاش حولها يحتد وقد يشتط. وكل هذا يروّج للعمل، وللقوائم القصيرة والطويلة إن وجدت. مما يعني ترويجاً للقراءة نفسها في أوساط عربية تعاني من أمية وظيفية عضال”.

غير أن “خطر هذه الجوائز”، يتمثل، في رأي زليخة أبو ريشة، في أمرين: الأول؛ في التحيز لجنس أدبي بعينه، كما يحدث الآن من احتفاء بالرواية، بأكثر من جائزة، والثاني هو تقليم أظافر وأنياب الأدب حتى لا يؤثر سلباً على قرارات جهة الجائزة. أي أن يراعي الأدباء الخطوط الحمراء التي يعلمون أنها في حسبان مانحي الجائزة. ولأن أوضاع الأدباء العرب ليست حميدة مادياً ولا فكرياً، فهناك عين تنظر، ولو مواربةً، إلى هذه الجائزة أو تلك، ضمن الشروط غير المعلَنة، وهي غالباً تتعلق بالتابوات الخالدة (السياسة والدين والجنس)، بما فيها من نقد للاستبداد والفساد والبنى الثقافية والسياسية. وهذا بطبيعة الحال ليس اتهاماً لكل من كتب، لأن هناك من لم يأخذ في حياته جائزةً، ولم يسعَ إليها قط”. وفي ظني – تستطرد أبو ريشة – أن العيب الثاني لا يتمثل في الجائزة وحدها، فالنسيج الأخلاقي للمثقف العربي يعاني من اهتراء عام، قبل الجوائز وبعدها، يتمثل في ممالأته للسُّلَط، خوفاً وطمعاً، وعلى ذلك لا نحمّل الجوائز المصائبَ كلها.

ظاهرة صحية

وقال الشاعر الفلسطيني مهيب البرغوثي لـ”النهار” إن الجدل حول الجوائز الأدبية والثقافية العربية ظاهرة صحية في جوهرها، حتى لو بدا أحياناً صاخباً أو مُرهقاً”، ورأي ي هذا الصدد أن المشكلة ليست في وجود الجدل بحد ذاته، بل في نوع الجدل وحدوده، وهل يقود إلى أسئلة نقدية حقيقية أم يتوقف عند التشكيك والاصطفافات. ولاحظ البرغوثي أن هذا الجدل هو انعكاس لعدة أشياء متداخلة: هشاشة المشهد الثقافي في بعض السياقات، حيث تتحول الجائزة إلى “حدث الموسم”، بدل أن تكون جزءًا من مسار نقدي مستمر. ثم غياب الشفافية أحياناً في آليات التحكيم، ما يفتح الباب للتأويلات والشكوك (المحاباة، الأيديولوجيا، العلاقات الشخصية…)، فضلاً عن تضخم رمزية الجائزة في ظل ضعف التوزيع، النقد، والمؤسسات الثقافية المستقلة؛ فتصبح سلطة معنوية شبه وحيدة.

ويعتقد البرغوثي أن هذا الجدل يمكن أن يسهم في إثراء الحراك الثقافي، ولكن بشرط، أن يفتح نقاشًا حول معايير القيمة الأدبية: ما الذي نكافئه؟ التجريب أم السرد التقليدي؟ الجرأة أم الإتقان؟ وأن يعيد الاعتبار للنقد بوصفه ممارسة معرفية، لا مجرد انطباعات في وسائل التواصل، وأن يسلّط الضوء على أسماء جديدة وأعمال لم تكن لتحظى بالقراءة لولا الجائزة والجدل المحيط بها. ولكنه يضر حين يتحول إلى تصفية حسابات شخصية أو أيديولوجية، إذ يُختزل في سؤال: لماذا فاز هذا وخسر ذاك؟ دون قراءة حقيقية للنصوص.، ومن ثم يكرّس منطق المؤامرة الدائم، بما يفقد القارئ الثقة في أي قيمة تحكيمية.

تقليد تراثي

ويرى الشاعر والروائي المصري وليد علاء الدين أن الأصل في الجائزة أن تكون استمراراً للتقليد التراثي الجميل: الإجازة، وهي شهادة من شيخ للمريد أو من مُعلم لطالب العلم باجتياز مرحلة والانتقال إلى مرحلة تليها. وأوضح علاء الدين لـ “النهار” أن ظل هذه العملية ما يزال يصاحب كل جائزة على اختلاف تخصصها؛ إذ ترتبط أهمية الإجازة بمقدرة المجيزين، أو لجان التحكيم، وعلو رتبتهم في تخصصاتهم للدرجة التي تسمح بأن يكونوا مؤهلين لمنح الإجازة لطالبها أو الراغب فيها أو مستحقها حتى وإن لم يطلبها. كما ترتبط أهمية الإجازة كذلك بالجهة أو المؤسسة التي تمنحها؛ فبقدر رسوخ هذه المؤسسة في حقل اختصاصها، وارتفاعها وترفعها عما يضعف من قيمتها، بقدر ما تكتسب جوائزها قيمة وترتفع قدراً.

الكاتب وليد علاء الدين.

وذكر أن من هذين المدخلين ينبغي النظر إلى الجوائز، ويكتمل الأمر حين تكون هناك شفافية كاملة، وإعلان واضح للمعايير التي تُمنح على أساسها الجائزة، فتضيق بذلك فرص المحكمين أو المسؤولين عن الجهات في الاختيار وفق الذوق الشخصي، أو الانتماء الفكري أو لتحقيق أهداف خارج حقل التخصص، أو غير ذلك من أمور تزداد فرصها عندما يكون الأدب هو حقل المنافسة؛ لأنه أحد أشكال الإنتاج التي تتراجع فيها فكرة المعايير إلى درجة كبيرة متسببة في حيرة تتجدد مع كل إعلان نتائج لجوائز للمسابقات الأدبية، خاصة في الرواية التي اتسع تعريفُها ليشمل تقريباً كلَّ فنون الكتابة، وبات من شبه المستحيل الاتفاق على حدود ومعايير يتفق عليها الجميع.

ابقوا معنا عبر جريدة هرم مصر لمتابعة أحدث المستجدات فور وقوعها من مصادرها الرسمية.